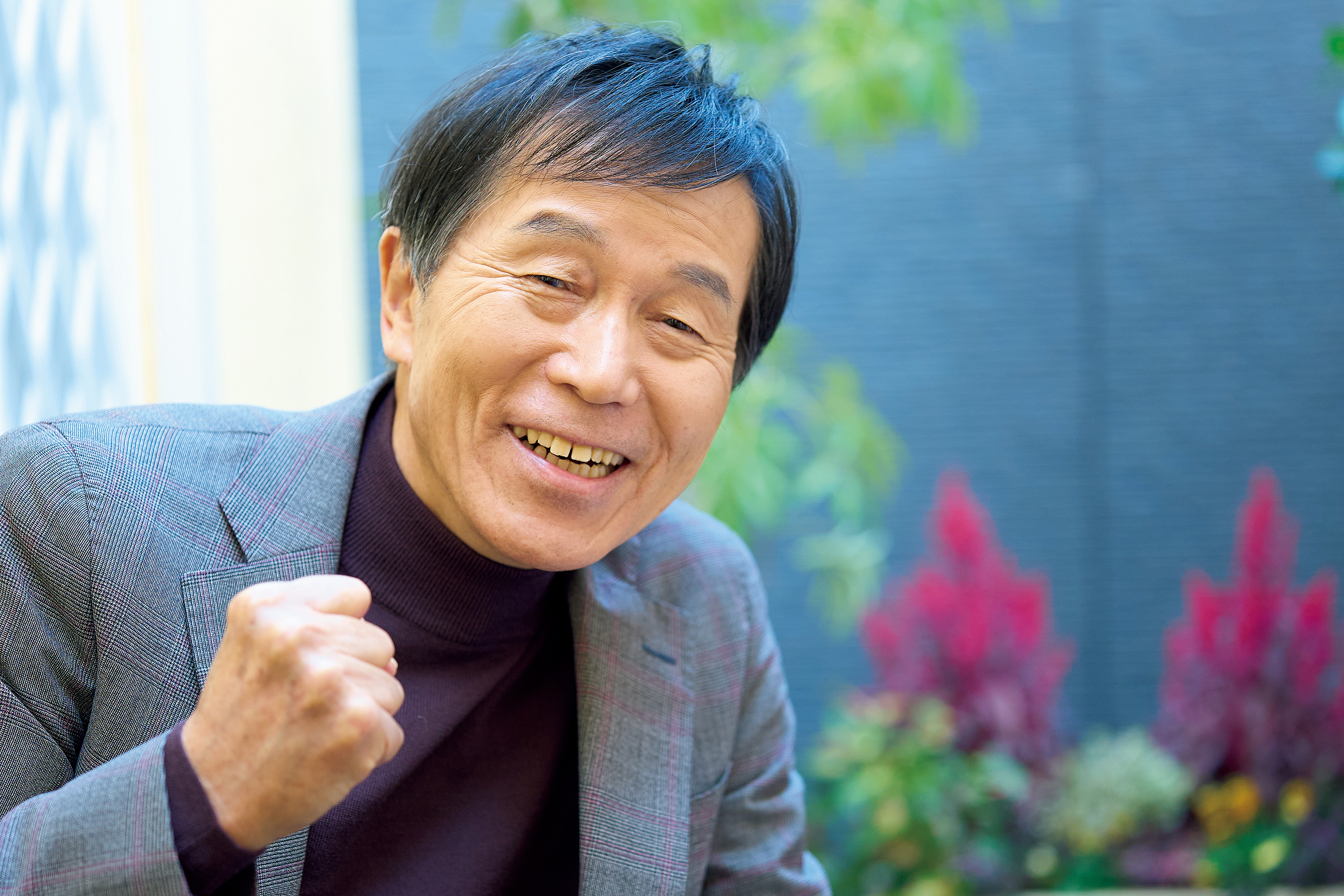

俳優 平田 満さん

1982年、映画『蒲田行進曲』出演でブレイクし、名優として数多くの作品に深みを与えてきた平田満さん。舞台出身ならではの確かな表現力と、穏やかで誠実な人柄がにじむ存在感で、映像作品に欠かせない俳優として長く支持されています。そんないぶし銀の演技が光る平田さんの元気の秘訣に迫りました!

楽しい大学生活を夢見て入学し、流されて演劇をやることになりました

僕は愛知県豊橋市の生まれで、街中ではなく、のどかな農村部で育ちました。どちらかといえばおとなしい性格の子どもで、いつも兄の後ろを付いていって、一緒に遊んでもらっていたのを思い出します。当時はどこの家庭も子どもが多くて、学校が終わると自然にみんなが集まって、なんとなく年長者がリーダーシップをとって遊ぶのが一般的だったんですよ。

今でこそ、こうして俳優をやっていますけれど、子どもの頃は、そういう仕事があることすら知りませんでした。たまに村芝居で旅芸人の皆さんがやってくるのを、大人たちに交じって見物していたくらいで、本格的な演劇とはまったく縁がなかったからです。

ただ、そうした旅芸人の一座の中にも、自分たちと同じような年齢の子役がいて、お客さんが投げ入れるおひねりを彼らが傘でうまく受け取る姿を、物珍しく眺めていたのを覚えています。もう60年以上も前の記憶ですけれど、古きよき昭和の光景ですよね。

そんな少年時代だからなのか、将来どうするかなんて、具体的に考えたことはありませんでした。

勉強は少しできたので、頑張って早稲田大学に合格するものの、これも正直にいえば、東京で4年間遊んでいられるな、という程度にしか考えていませんでした。親には申し訳ない話ですけれど(笑)。

でも、実際に東京できらびやかな大学生活が待っていたかというと、そうでもありませんでした。入学式のシーズンは新入生歓迎会のイベントの時期でもありますから、さまざまなサークルがずらりとブースを出して、通りがかる新入生に片っ端から声をかけていました。

皆さん、いかに楽しいサークルなのか、口々にうまいことをいって、新入生の気を引こうと懸命に頑張っているのですが、なぜか通りがかる僕にはまったく声をかけてくれません。今にして思えば、この時の僕はひげに長髪の風貌で、おそらく新入生には見えなかったのでしょうね(笑)。

結局、どこからも誘ってもらえないまま、新歓イベントの時期は終わりに近づいてきて、「せっかく大学生になったのに、これでは友だちもできないかもしれない」と焦りはじめたところで、たまたま視界に飛び込んできたのが、演劇サークルの稽古場でした。

そのサークルは「暫」という学生劇団で、新歓の時期に合わせてお芝居をやっていたらしく、その日がちょうど千秋楽でした。

なんとなく気になって中をのぞいてみたら、外に座っている人が「見ていくか? もう最後だしタダでいいよ」といってくれたので、流されるまま席に座ることに……。後から知ったのですが、それが座長の向島三四郎さんでした。

その時にやっていた演目は、当時のはやりでもあった、アングラ芝居のコラージュ(継ぎはぎ)のようなものでした。

なんの知識もなかったので、内容はほとんど理解できませんでしたけれど、これが僕にとってはちょっとしたカルチャーショックだったんです。演技がどうというよりも、演者の皆さんが楽しそうにやっていたのが印象的で、学生演劇らしい熱気が感じられました。

こんな世界もあるのかと感動していたら、閉幕と同時に「では、新入生たちは撤収を手伝うように」と号令がかかり、わけも分からぬまま、舞台のばらし作業をお手伝いすることに……。

セットを外したり、照明のコードを巻いたり、いわれるままに作業を行い、それが終わるとそのまま打ち上げという名の酒盛りが始まりました。

「人生とは巻き込まれるもの」という考え方が昔からあったんです

座長の向島さんが「おう、隣に座りなよ」といってくれて、その場にいた皆さんが飲み物を注いでくれるなど、実に楽しい飲み会で、まさに思い描いていた大学生活がそこにはありました。

こうして僕は、流れにまかせて演劇の世界に飛び込むことになったんです。

演技とはなにか? 演劇とはどういうものなのか? 基本的なことをまったく知らない状態で劇団「暫」に参加することになった僕ですが、不思議とあまり戸惑いはありませんでした。

というのも、幼少期から「人生とは巻き込まれるもの」という考え方が、身に染みついていたからです。

なにしろ物心付いた頃から、ただ兄の背中を追うばかりの毎日。そうやっているだけで、次々にちょっと面白いことができて、一人ぼっちで寂しい思いをすることもありませんでした。これはいわば、子どもなりの処世術のようなものだったのかもしれませんね。人にいわれるまま、流されるままに進んでいればたいてい間違いはなく、自分で意思決定をする必要はないと僕は考えていたわけです。

適応力があるともいえるかもしれませんが、要するに極端な面倒くさがりなのでしょう。肩ひじ張って「自分はこうしたい」「こういうことはやりたくない」と決めてその道を行くのは、けっこうエネルギーがいることですからね。

そんなスタンスだから、劇団でも、筋トレなど体作りから始めることに特に疑問を持つことなく、黙っていわれたとおりにやっていました。

そのうち稽古の一環でエチュード(即興劇)をやるなど、少しずつ演技らしい演技の練習をして、最初の夏休みには1年生だけの舞台をやることになりました。夏休みなのでほとんどお客さんも来ない、稽古場での小さな公演でしたが、これが僕にとって初めての舞台です。

しかし、この初舞台についてなにか特別な感想があるかというと、まったくないんです。この時の演目もまた、不条理でアングラな題材を取り入れた、実験的な芝居で、そもそも戯曲の1つも読んだことのなかった僕には、とうてい理解が及ばないものだったからです。

それでも、芝居というのが自分にはまったく向いていない世界であることは、すぐに理解できました。身もふたもないのですが、人前に出るのが恥ずかしすぎて、僕はなにもできなかったんです。

いくら巻き込まれる人生だといっても、これはさすがに続けられないと、僕はその舞台を終えると、逃げるように実家へ帰り、暑中見舞いを兼ねて座長に「すみません。向いていないのでやめさせてください」とハガキを出したのでした。

すると、夏休みが明ける頃に座長から返事が来ました。

「学園祭に向けて、面白い人と稽古をやっているから、ぜひ参加してください」

なんとなく断りにくくて、いわれるままに劇団に顔を出してみると、そこにいたのがつかこうへいさんでした。

ここでも僕は、やっぱり巻き込まれるばかり……。座長から「おまえも出てみろ」といわれるまま、つかさんの稽古に参加することになります。しかし、なにが幸いするのか分かりません。これが僕にとって、すごく楽しい経験だったのです。

つかさんの作品は音楽を取り入れた新しいもので、しかもシンプルな面白さがあって、難しい観念的なセリフは1つもありません。当時の僕のレベルでも分かりやすい言葉ばかりのお芝居で、非常に心地のよいものでした。

これはそのまま演技の世界に深く巻き込まれる気になった瞬間だったのかもしれません。気がつけば僕は大学を中退し、劇団「つかこうへい事務所」の旗揚げに参加することになり、今日この年齢になるまで芝居を続けています。

でも、この半世紀近くの長い時間について、演技の世界にどっぷりつかってきたかというと、実はそういう感覚はあまりありません。見方によっては、社会人としてのまっとうな生き方に挫折して、ずっと芝居に傾倒してきたということでもあると思います。

なにしろ、これまで定職に就くことはなく、ふらふらしながら変な人たちとばかり付き合って生きてきたのですから、ドロップアウトといわれてもしかたがない人生です(笑)。

だから僕の場合、演技を仕事にしようと決意した瞬間というのがないんです。その日暮らしの状態のまま、必要であればアルバイトをして、気がつけば芝居だけで食べられるようになっていた。そんな感じです。

それも、たまたまこれまで食べてこられただけであって、明日から仕事がなくなるかもしれません。これは小説でも映画でも、表現の世界で生きている人たちに共通することだと思います。

だからこそ、こうして演技の世界で生きていける現状には、感謝しかありません。公開を間近に控えている(※取材時)映画『安楽死特区』に出演させていただいたことで、最近は特にそれを実感しています。

映画『安楽死特区』の世界観に触れて人生について考えました

『安楽死特区』は、安楽死法案が可決された近未来の日本を舞台にした作品で、人間の生と死、そして尊厳に迫った作品です。安楽死というのは、古くは森鴎外の短編小説『高瀬舟』の頃から、人が繰り返し考え、突き詰めてきたテーマで、僕自身、ずっと関心を抱いてきました。こういう作品に参加させていただくと、いやが応でも自分のこれまでの人生、そして今後について思いを巡らさざるをえないんですよ。

今回の作品では、安楽死法案というものが成立している世界で、僕は末期がんの患者役を演じています。おそらくこうした前提の中では、安楽死を拒む人は現実よりもはるかに少ないでしょう。

人は誰しも年齢を重ねるにつれて、最期はピンピンコロリがいいなと切実に思うはず。しかし、現実はそう都合よくはいきません。

実際問題、苦しかったり痛かったりする状態のまま、いつまでも生かされることが、ほんとうの幸せであるのかどうかは分かりません。

仮に、今回の映画のように安楽死が許された世界であっても、安楽死の選択が必ずしも正解なのかというと、それも分かりません。なぜなら、そのかたわらにいる家族や医療従事者の胸中は、非常に複雑なものだと想像できるからです。これはおそらく、どれだけ考えても答えの出ないテーマなのでしょう。

ただ、1つだけいえるのは、どうやって死んでいくかを考えることは、どうやって生きたいかを考えることと同義である、ということ。

誰もが皆、わいわいと楽しく生きていく必要はありません。自分なりに身の回りの小さな喜びを持って生きていけるなら、それでいいと僕は思います。少なくとも僕は、自分が死を迎えるその瞬間には、その小さな喜びを噛み締めていたいと考えています。

幸い、ここまで大病とは無縁の人生でした。でも、これからは分かりません。

やりたいことをすべてやりきって最期を迎えるのが理想です

今、健康のためにやっていることといえば、毎朝の日課にしているラジオ体操くらいのもの。ほんとうはもっと、水泳などを取り入れたほうが体力作りになるのでしょうけれど、あまり抵抗せず、無理なくやっていければそれでいいと思います。

食もどんどん細くなってきましたが、これも味の濃い物や脂っこい物に自然と食指が動かなくなったという意味では、むしろ健康的でしょう。

つまり、繰り返しになりますが、「あらがわずに巻き込まれるのがいちばん無理がない」ということです。流れに逆らおうとするのは、やはり疲れますからね。

そのうえで、最期はやりたいことをすべてやりきって、真っ白な灰になって死ねれば理想的。思い残すことなく人生を終えられるなら、これほど素晴らしい生涯はありません。

そのためには、自分が自分なりに満足できるかどうかが大切です。心残りばかりの、生煮えのような最期を迎えることのないよう、皆さんも今のうちからやりたいことはすべてやっておくべきですよ。そんな生活の中で、小さな喜びが見つけられれば、人生がまた楽しくなるのではないでしょうか。