末期がんで夫の余命が半年と知り夫婦で生きる意欲が湧いてきました

[はせがわ・ひろこ]——秋田県生まれ。ドキュメンタリー映画『生死』監督。フリーアナウンサー。健康体操教室・スタジオMother’s主宰。シンガーソングライター。末期がんの夫を家族とともに自宅で看病する日々の様子を撮影。脚本やナレーション、編集、音楽の作曲・演奏・歌などほとんどをみずから担当して映画化。全国で自主上映を続けている。著書に『自分磨きは姿勢から』(アートヴィレッジ)、『生死―生前四十九日』(アートヴィレッジ)がある。

人は、なぜ死ぬのでしょうか。病気や老化、事故など原因はさまざまですが、私は原因を考えることに意味はないと思っています。

誰でもいつかは死ぬのです。「死は生きてきたことに対する究極のご褒美」と私に教えてくれたのは、47歳で亡くなった夫でした。

2009年の正月でした。夫は、以前から気になっていた耳の下のしこりを近所の耳鼻科で診てもらうと、医師から精密検査をすすめられました。精密検査の結果、末期の耳下腺がんと分かった夫は、5月に摘出手術を受けました。がんを全て取り切れていない可能性があり、手術後に放射線治療を40回ほど受けたものの、9月に再発して「余命半年」と告げられました。

医師から余命を告げられたときは、夫と私は生きることへのスイッチが入った気持ちでした。薬学博士として長年、漢方薬などを研究していた夫は、特許も取得している専門家です。夫の研究で命が助かった人も少なくなかったので、「まさか夫ががんになるなんて……」と思いました。その一方で「夫なら自分の力で治せる」とも信じていました。

抗がん剤治療を拒否した夫は、自宅で自分のやり方でがんと向き合うことを決意しました。そこからは夫婦二人三脚、運命共同体です。夫は医学書ではなく、哲学書や精神世界に関する本を読むようになり、ときには私が音読して夫に聞かせることもありました。自然治癒力を高めるために、お笑いタレント・綾小路きみまろさんのDVDを観て積極的に笑ったり、体力をつけるために近所の山を登ったり、がんに過度な栄養を与えないように食事制限をしたり、自分の闘病記録を他のがん患者さんに役立てたいと日々の様子をノートにまとめたり……動画にも残しました。

しかし、夫はその年の12月14日に息を引き取りました。

〝看取り〟の大切さを多くの人に伝えようと映画作りを始めました

夫が亡くなって3年半が過ぎた頃、大きな心境の変化がありました。「死への恐怖」が「生への肯定」へとつながり、生まれることと死ぬことは同じ位置にあることを感じるようになったのです。

あらためて夫の最期のときを振り返ってみると、不安で押し潰されそうだったことを思い出します。病院での治療を断り、「自宅で看取りたい」と医師に伝えると「頸動脈が破裂すると血が噴き出すので、自宅の天井が鮮血で染まるかもしれない」「がんが増殖して気道が塞がり、窒息死する恐れがある」といわれました。私の不安は死の恐怖を増長させるだけでした。

もし、あのとき「夫の死は必然であり、寿命である」と生きることへの肯定ができていたら、どれだけらくだっただろうと考えるようになったんです。「生きとし生けるもの、生まれた瞬間から死に向かっているのだから、怖がることはない。死ぬことによって、生前の痛みから解放される」とも思えるようになりました。「看取る」ことの大切さを知ってもらいたいと思った私は、まったくのど素人ながらも、映画制作を決意したのです。

私と同じように、大切な人を看取った約20人の方にインタビューを行い、看取りを通じて感じたことや得た経験、伝えたいことなどをまとめていきました。

完成した映画のタイトルは『生死(いきたひ)〜看取り・命のバトン~』です。「生死」は、映画の大きなテーマの一つである「命のバトン」というメッセージを、視覚的に表現しようと考えた造語です。

「生死」の字は「生」の5画目と、「死」の1画目を合体させて作られています。「死」の6画目が再び上を向いて跳ね、「生」の最初の1画目につながることで「生と死が永遠に循環し、命のバトンが続いていく」ことをイメージしています。

「いきたひ」という読み方は、「生」の下の「死」の中にカタカナの「タ」「ヒ」があることからきています。「いきたひ」の「ひ」を「い」と音読みにして、どこに「行きたい」のか、どんなふうに「生きたい」のか、自分の何を「活かしたい」のか、最後はどう「逝きたい」のか、あの世とこの世を「往きたい」という意味づけをしています。

「いきたひ」には「生きた灯」という意味もあります。私たちはみずからの命の灯を、体力のすべてを使い、燃え尽きるまで燃やしています。体は消耗品なので年齢を重ねるにつれて体力は衰え、内臓の機能も低下していきます。年を取って、食べる量や飲める量が少なくなることはごく自然な現象で、がむしゃらにあらがうことはないと思います。私にとって人生は、自分の力で最後の瞬間まで命の灯を燃やしながら、枯れ枝のように軽くなって終えるのが理想です。

『生死』の映画では、自宅で最期のときを迎える夫と私、4人の子どもたちのやり取りを撮影した映像が流れます。亡くなった夫の遺体に添い寝する私たちの姿に悲壮感はまったくありません。

先立った人の看取り直しをすることで新しい出会いが生まれます

大切な人に先立たれた方の多くは「もっとめんどうを見てあげればよかった」「自分のせいで亡くなった」「死に目に会えなかった」など、自分を責めてしまいがちです。私はそのような方たちに「あなたのめんどうの見方や接し方は間違っていません」と強く伝えたいんです。皆さんには、この映画を通して「看取り直し」をしてもらいたいのです。死は必然であり、決してあなたのせいではないのですから。

これから死を迎える方やそのご家族、現在元気な方にも「死を否定しないで」と伝えたいです。死を肯定すれば、いまをどう生きるかを意識でき、自分らしい人生を送って最期も迎えられるからです。

いつか死ぬと分かっているのに、病院でチューブや機械に囲まれて延命措置を受けることに後悔はありませんか? やりがいのない毎日を送る人生に悔いは残りませんか? あなたがやりたいことを懸命にやってほしいという、この映画に込めた「いまを生ききる」という思いを大切にしてください。

看取る人の穏やかな心は送られる人にも伝わります。「がんばって。まだ死なないで」ではなく「これまでありがとう」という言葉をかけることで、お互いの気持ちが落ち着くのではないでしょうか。

大切な人がすでに亡くなっている方は、私と同じように映画を観ることで「看取り直し」をしてください。そうすることで、大切な人との「出会い直し」もできて新たな関係を作ることができます。

生前四十九日の間に夫婦のあり方が変わり本物の家族になれました

四十九日は、亡くなった人がこの世とあの世との間をさまよう期間といわれています。私は死後の四十九日でなく、看取りの期間を「生前四十九日」と考えて大切にしてほしいと思います。生前四十九日は、大切な人と自分の関係性を改めたり、整理したりするチャンスの期間なのです。

夫にがんが見つかるまで、私たち夫婦は決して仲がいいとはいえませんでした。仕事人間だった夫は、家族のために懸命に働いているという強い思いがあったようです。でも、私や子どもたちは夫の愛情を感じることが難しく、擦れ違いの家族でした。

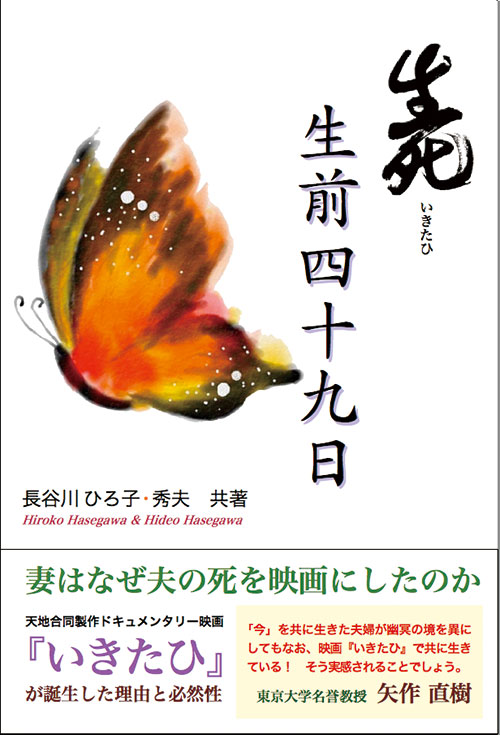

『生死(いきたひ)―生前四十九日』

■アートヴィレッジ刊

■1,200円+税

「死」は決して恐ろしいものではなく、暗く悲しいものでもない。人生のラスト49日をどう生ききるのか……。天国に旅立った大切な人との出会い直し、看取り直しができる1冊です。

映画『生死』はどなたでも上映会を開くことができます。

問い合わせは ☎070-6467-9368(長谷川ひろ子さん)まで

でも、夫のがんがきっかけで、本物の夫婦や家族になれたのです。初めて家族旅行に行き、山登りのさいは手をつなぐようになりました。いままでは、お互いを名前で呼ぶことはなく、夫からは「お母さん」と呼ばれていました。でも、亡くなる3週間前から「ひろ子さん」と呼ばれるようになり、夫婦の関係を再構築できました。悲しい中にも、ほんとうの夫婦にしてくれたラスト四十九日だったのです。

映画は全国各地で300回以上の上映を行い、10000人以上の方に観ていただきました。最近では、医師会や看護師、葬儀会社、寺など、最期のときに関わる方々からも上映の依頼をいただいています。あらためて映画を作ったかいがあったと、感慨深い思いです。

看取り直しをするために、親族が集まる法事の場で上映してほしいという依頼もあります。子どもたちに生や死について考えてもらいたいと、保護者の方から依頼を受けて、小中学校で上映する機会も増えてきました。

私が『生死』の映画を通じて強く伝えたいことは、「どう死なせないかではなく、どう生ききるか」です。「生き様は死に様に表れる」ように、死は怖いことではなく、常に生とつながっています。だからこそ、いまを懸命に生きるのです。まずは自分の幸せに責任を持ちましょう。幸せな自分の姿を亡き人に示して安心してもらう、それがいちばんの供養になると思います。