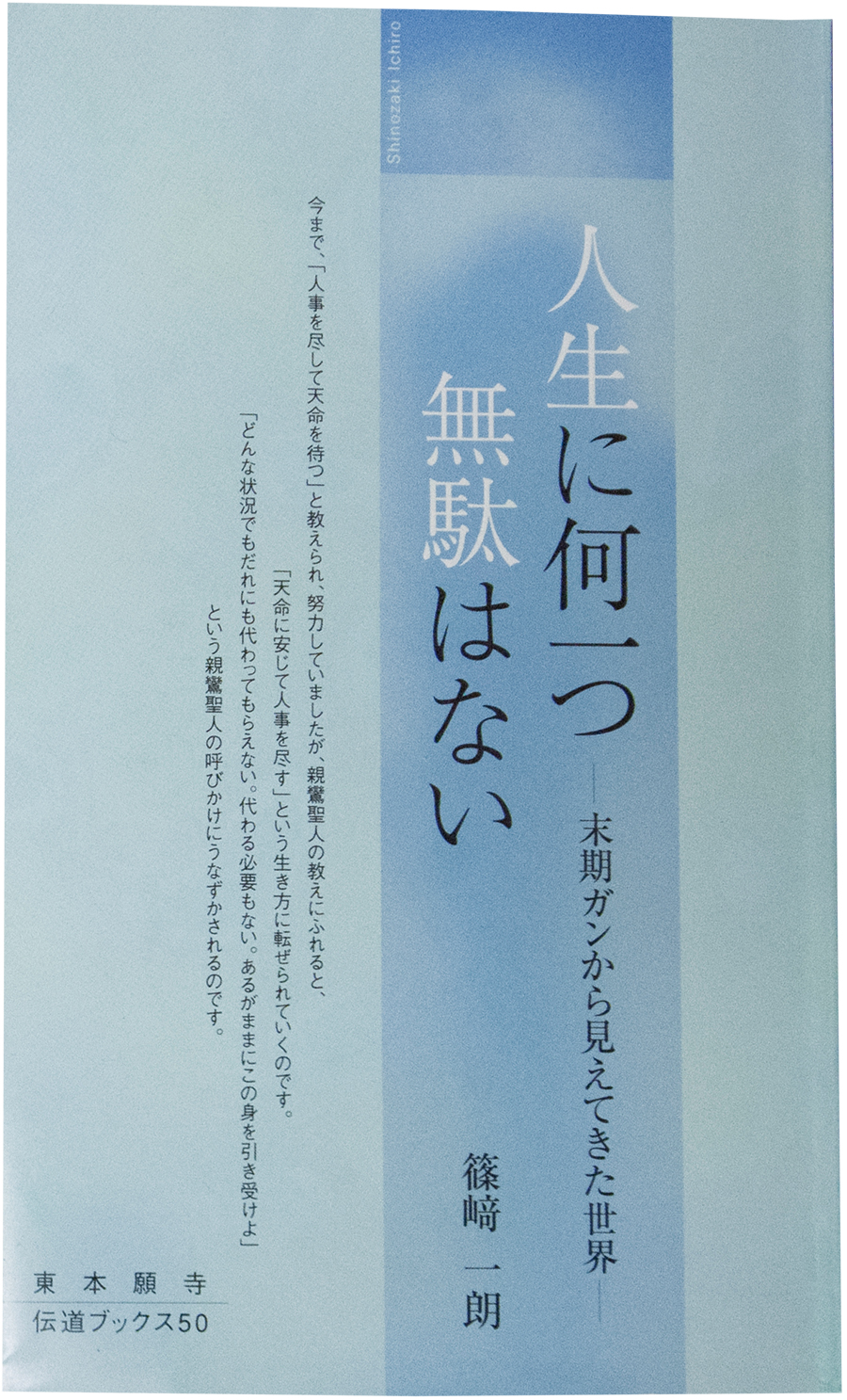

NPO法人「帯津良一 場の養生塾」事務局統括 篠﨑 一朗さん

難治性のがんと分かったとき残された時間の少なさに言葉を失うばかりでした

難治性のがんが見つかって「余命10ヵ月」と告げられてから、あと数年で4半世紀を迎えようとしています。私がいまこうして生き長らえているのは、私たちを救いたいと願ってくださる仏様の存在をありがたく思う気持ちや、周りの人々への感謝の気持ちを抱くことで、心の平穏を得ているからかもしれません。とはいえ、みずからが自己にとらわれた存在であると気づき、病をあるがままに受け入れられるようになるまでには、たくさんの迷いや悩みがありました。

大学時代、私は食糧問題を勉強するために、農学部で農業経済学を学びました。卒業後は政府系金融機関に就職し、農林水産業者への融資を担当。「日本の〝食〟を経済面から支える」という強い自負を抱いて日々仕事に取り組んでいたのです。26歳のときに結婚してから2人の息子を授かり、幸せな家庭を築くこともできました。

1996年11月の末、終電間際の地下鉄に、連日の残業で疲労困憊した体を滑り込ませたときのことでした。背中から腰にかけて、体の奥深くにズキンとする痛みを感じたのです。痛みは2~3日たっても消えません。それどころか、しだいに針を突き刺すような鋭い痛みに変わっていったのです。

痛みは夜も眠れないほどひどくなりましたが、仕事が多忙を極めていたので病院に行く時間などありません。やっとの思いで休日診療をしている病院を訪ねると、その数日後に受けた精密検査の結果、担当の医師から「胃がんの可能性がある」といわれました。別の病院でも検査を受けたところ、そこでは「胃にがんがある」とはっきりと告げられたのです。

その後も増すばかりだった痛みを薬でしのぎ、翌年明けにがんの専門病院に入院しました。がんと判明したことはショックでしたが、「手術でがんを取り除いてしまえば、また元気に働けるんだ」と自分にいい聞かせていたのです。

ところが、入院した日の夕方、主治医から「とても難しいがんで、遠いリンパ節にも転移があり、現状では手術不適応。抗がん剤治療で転移がんを縮小してからでないと、手術もできません」といわれたのです。さらに、「平均余命はいまの状態では10ヵ月、治療が成功した場合でも数年。5年以上生きられる患者さんはほとんどいません」という主治医の言葉に追い打ちをかけられ、私は完全に言葉を失ってしまいました。

主治医から治療法と余命について説明された一方、胃がんの詳細については「低分化型の腺癌」という説明しかありませんでした。主治医がそう説明したのには訳がありました。私のがんは「難治性のスキルス胃がん」だったのです。

スキルス胃がんは、胃壁の内側を覆う粘膜の細胞にできる胃がんとは異なり、胃壁そのものを硬く厚くさせながらどんどん広がっていくタイプのがんです。検査で発見されにくく、自覚症状が現れたときにはかなり進行してしまっているため、治癒が難しいといわれています。

主治医は、私にはいわなかった「スキルス胃がん」という診断名を妻には告げたようです。そのときの妻の苦悩は測り知れません。夫にはいわないでほしいと懇願したようです。

妻と同様、父も不安にさいなまれたといいます。巣鴨(東京都豊島区)のとげぬき地蔵(高岩寺)に毎月参拝して「どうか私を息子の身代わりにしてください」と無我夢中で祈ってくれていたそうです。

いまでこそ心から感謝の念を抱いていますが、当時の私には妻や父の心情を思いやる余裕さえありませんでした。「まだ37歳で働き盛りだというのに、どうして私に残された時間はたった10ヵ月だけなのか」と、告知されて数週間はわが身の不幸を嘆きました。

がんの有効な治療法に関する詳しい知識を持っていなかった私は、主治医のすすめに従ってがんの専門病院に入院し、抗がん剤治療を受けることにしました。当時、病室は6人部屋で、同室の先輩たちは皆厳しい病状にもかかわらず、ニコニコしながら淡々と治療を受けていました。私は先輩たちの姿に励まされ、前向きな気持ちを取り戻していきました。

とはいえ、どんなに気持ちが前向きになっても、抗がん剤治療のつらさは想像をはるかに上回るものでした。特に、主治医から「いまは体力があるので、抗がん剤は許容量ギリギリまで投与してがんを叩きます」といわれて受けた1回目の治療では、抗がん剤の副作用による猛烈な倦怠感と吐き気に襲われました。治療後一週間、ベッドから起き上がることすらできなかったのです。

抗がん剤治療と代替療法を併用しながら生活も見直してがんの根治に努めました

抗がん剤の副作用が落ち着いた頃、難病でみずから苦しんだ経験を持つ友人がお見舞いに来てくれました。そのときに友人が口にした「病気は根本的な原因に気づいて取り除かないと、ほんとうの治癒には至らない」という言葉が、私の胸を打ちました。私が目指すべきものは、医師に治療してもらうのと同時に「がんに至った原因を探し、みずからの治癒力を回復させること」だとあらためて気づかされたのです。

妻も私に心底同意してくれました。主治医からすすめられた治療法のサポートはもちろん、妻は独自にさまざまな情報収集を行って「抗がん剤治療と並行して代替療法を受けてはどうか」とすすめてくれたのです。

代替療法とは、近代西洋医学以外の理論に基づくさまざまな治療法のことです。私は「西洋医学の最先端にいるがん専門医が代替療法の併用を認めてくれるはずがない」と思い、がんの専門病院での治療がすべて終わってから代替療法を始めればいいと考えていました。ところが、妻は諦めません。主治医と直談判し、抗がん剤治療の妨げにならないことを条件に代替療法を受けることを認めてもらったのです。妻がみずからの信念を貫くために発揮した行動力は、私の人生の大きな転機になりました。

当時、代替療法を受けられる病院として妻がすすめてくれたのは、埼玉県川越市にある帯津三敬病院でした。病院長の帯津良一先生は、西洋医学と代替療法を組み合わせた統合医療の草分け的な存在です。

1回目の抗がん剤治療を終えてから2回目の治療が始まるまで、私は帯津三敬病院に3週間入院し、ビタミンCの大量投与や漢方薬などによる治療、気功、太極拳などで自然治癒力の回復を目指しました。患者さんたちがお互いの体験を語り合う機会もあり、希望が湧きました。

退院後も、私は毎朝気功に励みました。気功を続けていると、がんになった原因について、心を落ち着かせて考えを巡らせることができるようになりました。もともと生真面目な性分の私は、知らないうちにストレスをため込んでいた可能性に思い至ったのです。

3回目の抗がん剤治療の後、検査の結果、がんが予想以上に小さくなっていることが判明しました。外科の主治医から「これなら手術ができます」といわれ、胃の3分の2と周囲のリンパ節を130ヵ所も切除する手術を受けました。13時間にわたる大手術でしたが、外科医からは「目に見えるがんはすべて取り除きました」といわれたのです。

仏法を通して心のありさまを見つめたら「人生に何1つ無駄はない」と分かりました

術後1年間は何の問題もなく過ごしていました。再発予防のために気功と漢方薬を続けながら、職場復帰を果たして仕事も順調でした。ところが、安心したのもつかの間、定期検査を受けるたびに腫瘍マーカーの値がじわじわと上昇していったのです。基準値の範囲内ではあったものの、不安と恐怖が心の底からこみあげてきました。

当時、私はがんの根治に向けて、できることはすべてやったつもりでした。にもかかわらず、腫瘍マーカーの数値が上がっていくのは、がんが根治していないあかしです。病気を根本的に治す方法について、私は幾日も幾日も考えつづけました。

熟考の末にたどりついた解は、私自身の〝心〟でした。根本的な治癒を目指すには、行動や生活習慣を変えるだけでなく、「みずからの心のありさまを見つめ直す必要がある」と思い至ったのです。

母が亡くなったとき、菩提寺のご住職の話を聞いて悲しみから救われたことを思い出しました。「仏教に心を見つめるヒントがあるかもしれない」と思った私は、菩提寺が主催する聞法会に参加し、仏法を聴聞することにしました。

仏法は、私の心に少しずつしみ入ってきました。〝私〟とは「自己にとらわれた存在である」とあらためて気づかされたのです。だからこそ、仏様の「救いたい」という願いに頭が下がるとともに、「救われているこの身をお任せするしかない」と心の底から思い、穏やかな気持ちになりました。「心と体は表裏一体」というように、それ以降、定期検査の結果は安定してきています。

私は現在、池袋(東京都豊島区)で「場の養生塾」の運営に務めています。場の養生塾は帯津先生が提唱する〝攻めの養生〟を学んで実践するセミナーで、国内数ヵ所の拠点でも開催されています。

人間まるごとを診るホリスティック医療を掲げる帯津先生の考え方に深く共鳴した私は「東京都内でも場の養生塾を開催したい」と熱望し、先生の許可を得て2年前から活動を始めました。週に1度集まって気功や太極拳に取り組んだり、健康や病気などについて語り合ったりできる場を提供しています。

病気の根治とは、ただ身体の病を癒やすことだけではないと信じています。自己にとらわれたみずからの存在に気づき、仏様や身の回りのすべてに感謝の念を抱くこと、そして、あるがままの人生を受け入れることが、心と体の治癒にとって何よりも大切だと思うのです。私はがんになったからこそ、病を経験することも含めて「人生に何1つ無駄はない」と気づくことができました。